Le prétest publicitaire est abordé ailleurs sur le site, sur des pages consacrées à la recherche formative. Nous en discuterons ici à la lumière d’un cas concret.

Le prétest est généralement conçu comme une étape de confirmation susceptible d’améliorer un projet publicitaire. Cette vision limitée explique partiellement la réticence de certains producteurs ou créatifs à l’égard de l’instrument.

Les arguments contre le prétest généralement avancés sont :

- « On n’aurait pas le temps de changer quoi que ce soit si le prétest livrait des résultats négatifs. »

- « Nous sommes tous assez intelligents et expérimentés pour ne pas avoir besoin de nous faire confirmer pas des gens qui ne connaissent pas ça que notre choix est le bon. »

- « Les budgets sont limités, nous n’avons pas les moyens d’en perdre davantage en investissant dans une recherche »

- « Les contenus publicitaires sont imposés par nos supérieurs, alors inutile de vérifier si le projet est aimé ou non puisqu’on ne peut rien changer. »

- « Le concept publicitaire choisi est créatif et repose principalement sur la réalisation et des choix de post-production. Les gens consultés qui ne connaissent pas ça et qu’on consulterait ne comprendraient pas ce que ça donnera une fois fini. Leur opinion n’aura pas de sens. »

-« Puisqu’on utilise un concept déjà diffusé (à un autre moment ou dans un autre pays), il est inutile de vérifier si les gens aiment ou pas. »

Réduire le prétest à une simple processus de confirmation, à la compilation d’opinions négatives ou positives, témoigne d’une mauvaise compréhension de cette étape et de son rôle.

Le prétest sert plutôt à documenter la réception et la compréhension d’un projet publicitaire par un public donné. Il procure les informations permettant d’ajuster un projet publicitaire, une campagne, une stratégie en fonction d’un public donné. Les informations qu’on y trouve permettent d’anticiper des difficultés et d’anticiper les solutions si jamais elles surviennent pendant la campagne.

Le cas discuté : la polémique entourant la publicité produite par l’Université Laval en mars 2016.

En mars 2016, l’Université Laval (située dans la ville de Québec, au Canada) lançait une étape majeure dans la campagne de levée de fonds associée au 350e anniversaire de l’institution. Pour l’occasion, une publicité imprimée a été diffusée dans plusieurs grands quotidiens québécois. On décode facilement que l’intention de l’annonceur était d’inciter le public exposé à faire des dons.

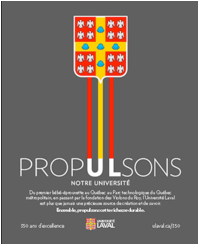

Cette publicité reposait sur un visuel dépouillé et attrayant. Un alérion (symbole héraldique représentant un aigle, utilisé sur le blason de cette université) était présenté au sommet de lignes verticales rouges et or évoquant la traînée des réacteurs lors de l’ascension d’une fusée. Le rouge et l’or sont les couleurs de l’identification visuelle de l’institution. Le terme « PROPULSONS » se trouvait à la base des lignes verticales, dans une typographie ou les lettres U et L (abréviation de « Université Laval ») constituaient le point d’origine des lignes verticales. Le mot « propulsons » était lui-même intégré au slogan : « Propulsons notre université ».

Le jour même de la parution de la publicité dans les médias imprimés, une réaction sur Facebook critiquait la conception graphique, appuyant la critique virulente de deux photos (ci-contre) plaçant parallèlement la publicité et l’architecture du Pavillon de l’Allemagne, structure temporaire érigée lors de l’Exposition universelle de Paris en 1937. L’auteur, né à Paris, écrivait « Ce logotype de la campagne de l'Université Laval ne manque pas de me faire penser à l'imagerie nazie. Y ‘a pas de faculté d'histoire à l'Université Laval ? Quelle mouche à piqué le service des communications ? #bigfail.».

Les médias sociaux québécois se sont rapidement enflammés pour le sujet, et la presse a emboîté le pas. Les titres ont parlé de «publicité douteuse» en désignant le monument comme « le pavillon de l’Allemagne nazie ». Accordant une grande importance au terme « nazi » (alors que l’édifice était désigné comme pavillon de l’Allemagne lors de l’événement parisien), la télévision d’État canadienne a repris la nouvelle, diffusant des images tirées des publications Twitter, en présentant des témoignages d’experts et d’étudiants.

L’apparition de la polémique sur les réseaux sociaux illustre bien la nouvelle donne qui confronte les publicités sociale : les dissidences isolées, les inconforts individuels ou les incompréhensions anecdotiques au sein des publics exposés peuvent désormais faire plus de bruit que l’assentiment silencieux de la majorité. Les médias jouent le rôle de fenêtre sur le monde et, malgré l’effet pernicieux de la sélection des informations diffusée, les représentations qu’ils proposent sont – c’est bien connu – considérées par plusieurs comme le reflet fidèle de ce qui se passe. Les théoriciens de la communication ont abondamment discuté de cette situation (McCombs et Estrada, 1997; Kinder, 2007; Noelle-Neumann, 1993).

C’est bien connu, depuis des décennies, aucune publicité ne fait l’unanimité. L’important, pour un annonceur, est d’obtenir un effet favorable chez une majorité de la population par son intervention publicitaire. Des détails comme la ressemblance d’un comédien avec un ancien professeur détesté, l’utilisation de couleurs qui déplaisent à une personne, la confusion d’un participant qui, dans un focus group, ne comprend pas l’utilisation d’un accessoire, l’indignation d’un expert détectant une erreur technique dans la présentation d’un élément secondaire,… ce type de facteurs provoque régulièrement des réactions négatives lors de groupes de discussion.

Malgré quelques commentaires négatifs occasionnels, l’analyse du responsable de prétests pourrait tout de même conclure qu’un projet publicitaire soit considéré apprécié et compris, en dépit. C’est le cas si les commentaires dissidents sont attribués à des éléments personnels liés aux participants qui réagissent (par exemple, lorsqu’un participant déteste un décor donné parce qu’il ressemble à celui d’une pièce de la maison de ses beaux-parents ou qu’il rage parce qu’il a été déjà été pris à partie par un employé de l’annonceur).

De nos jours cependant, dans une société de plus en plus branchée, chacun peut propulser son opinion sur les médias sociaux. Et si une personne diffuse en ligne un commentaire susceptible de lancer une polémique, il y a des chances que d’autres internautes s’y intéressent pour différentes raisons. Au gré des affinités, des rancœurs personnelles, des occasions de dénoncer, des sentiments relatifs au thème, un débat peut naître et prendre rapidement une bonne envergure en ralliant d’autres internautes. On observe souvent un phénomène de ce genre dans le dérapage qui surviennent au sein de certains groupes prétest, quand un participant doté d’un certain leadership avance avec autorité une idée qui gagne l’adhésion rapide de ceux et celles dont l’opinion est « molle » ou incertaine. C’est ce qui s’est passé le 12 et le 13 mars avec la publicité de Laval. Mais la communauté était un groupe d’internautes plutôt qu’un échantillon constitué pour un prétest en laboratoire.

Lors des prétests publicitaires où se produisent ces « dérapages », on observe généralement que le phénomène se limite à un seul groupe de discussion. On note qu’aucun autre groupe, parmi les différents groupes utilisés pour le prétest (on peut en utilise 4 à 15, selon les cas ou les budgets), n’aborde la question. C’est ce qui permet de considérer l’épisode comme un « dérapage ». Dans ces circonstances, si l’animateur des groupes interroge les autres groupes en leur présentant l’opinion « marginale », les participants n’y adhèrent pas. C’est un élément qui permet de considérer la réaction négative comme circonstancielle, liée à la dynamique particulière du groupe où il est apparu.

Il est intéressant de voir que les débats entourant la publicité de l’Université Laval ont suivi, sur les réseaux sociaux, une dynamique identique. Mais, dans ce cas, il n’y avait qu’un seul grand groupe, celui des internautes. Les participants à ce groupe virtuel ont contribué à la discussion comme l’auraient fait les participants à un groupe de discussion. On a donc pu lire, au sujet de la campagne litigieuse, des intervenants se joindre au mouvement de rejet qui prenait de l’ampleur, des affirmations tranchées et lapidaires comme : « Il y a un style d’art bien spécifique au parti nazi et on le reconnaît tout de suite » (commentaire en ligne, Journal de Montréal, 12 mars 2016) ou « ça met en relief un manque de culture générale, l'absence de connaissance » (canoe.ca, 13 mars 2016). Il y a quelques années, dans un groupe prétest ayant la même tonalité, je me souviens avoir entendu un participant au « lynchage » collectif déclarer « J’espère que la personne qui a fait ce projet-là sera congédiée ».

Réagissant à la polémique qui prenait de l’ampleur dans la presse en général, les autorités de l’institution ont adopté une posture de «gestion de crise», modifiant rapidement le visuel qui alimentait le débat (ci-dessous). Une vaste opération médiatique a ensuite servi à diffuser aux médias et sur les médias sociaux la nouvelle publicité où l’alérion initial était remplacé par le blason de l’Université Laval (comptant 16 petits alérions, 4 coquillages et une croix). Bref, l’oiseau a été remplacé par le blason intégral.

Le prétest aurait-il pu éviter ce qui s’est passé ?

N’ayant pas été impliqué dans la publicité en question, je suis incapable de dire s’il y a eu prétest ou pas. Si des prétests ont été faits, je ne suis pas davantage capable de dire si l’outil a été utilisé correctement. Les commentaires que j’exprime sur cette page reposent donc sur une analyse externe et générale. La discussion étant pédagogique, on ne doit pas y voir une critique de ce qui a été fait pas les auteurs de la publicité qui offre le « cas » permettant l’exercice.

Aucun prétest ne peut garantir le succès d’un projet publicitaire. Mais le prétest permet de repérer et de corriger les défauts majeurs qui deviennent facilement « invisibles » à ceux qui sont quotidiennement impliqués dans une campagne (tout comme l’auteur d’un document finit par avoir besoin de lecteurs externes pour compléter les innombrables corrections de son texte). Après le prétest, on corrige les éléments posant problème en retouchant des images, en changeant des énoncés, en retirant des termes trop techniques, etc. L’incidence des critiques relatives à un même élément du projet publicitaire permet de juger du besoin d’apporter des corrections : une seule réaction liée à la moustache d’un comédien photographié justifie rarement une nouvelle séance photo. Une confusion répandue autour d’un mot, ou un malaise sur la situation présentée, peuvent justifier une correction.

En ce qui a trait aux remarques occasionnelles qui ne justifient pas de reprendre un projet publicitaire, que doit-on faire ?

Surtout éviter de les jeter à la poubelle ! Ces commentaires - souvent frustrants pour les concepteurs publicitaires - demeurent précieux. Par exemple, postulons que dans l’hypothétique prétest de l’affiche initiale de Laval auprès de 40 répondants, on aurait pu trouver 2 personnes associant le graphisme utilisé au mouvement nazi. La faible incidence du phénomène aurait probablement fait en sorte que le projet publicitaire aurait tout de même été considéré comme acceptable. Mais l’information permettait alors à l’annonceur d’identifier un effet pervers possible, et de préparer une parade. Par exemple, une recherche aurait permis de trouver des contre-arguments tels que :

- L’édifice de Speer a été construit en 1937 et démoli après l’exposition de Paris. Il offrait une similitude avec l’affiche uniquement quand on l’observait de face (la vision en perspective ci-dessous montre d’importantes différences dans les volumes …comme quoi tout est question de perspective!) . Les réactions contemporaines sont donc liées à une image frontale du monument (stratégiquement préférée par l’internaute pour le montage photographique qu’il a diffusé sur Internet) plus qu’à l’édifice lui-même.

- L’imagerie symbolique de l’aigle sur une colonne est beaucoup plus proche de celle de la Colonne de l’Aigle de Luz-Saint-Sauveur (France), monument moins connu que celui de Paris, éphémère mais dont l’existence se perpétue dans les photographies d’époque. Toujours érigée, la colonne de l’Aigle , fut construire en remerciement à l’Empereur vers 1863 (plusieurs décennies avant la construction du pavillon allemand bâti pour l’exposition universelle de Paris). La similitude avec Bonaparte n’avait cependant pas le pouvoir de déclencher les passions.

- L’aigle, dont l’image a été retirée pour être remplacée par le blason, était un symbole de l’empire français bien avant d’être associé au nazisme ou au facisme. Le symbole est un emprunt, son usage remontant à l’époque de l’empire Romain et Perse..

On aurait peut-être aussi pu repérer des éléments graphiques permettant de modifier la perception sans devoir sacrifier les éléments important du visuel (et, avouons-le, la puissance graphique). Par exemple, on aurait pu questionner le choix de la couleur utilisée comme fond. Déjà, le rouge utilisé était une couleur dominante de la propagande nazie. La couleur, élément graphique de la signature visuelle de l’Université, était imposée et ne pouvait être modifiée. Mais la nuance particulière de gris de l’affiche initiale pouvait-elle contribuer à alimenter le parallèle avec le régime nazi ? Une nuance différente de gris ou une autre couleur aurait-elle pu réduire cette perception ? On ne le saura jamais.

L’importance d’élargir le prétest au public exposé qui débordera du public ciblé.

La saga de la publicité de Laval, où plusieurs membres de la communauté universitaire et différents experts en publicité ont plongé dans la mêlée, illustre bien l’intérêt qu’il y a à prétester le matériel de campagne auprès d’une population plus vaste que celle qui est ciblée directement. Par exemple, on pourra se demander quel sera l’impact d’une publicité contre les préjugés liés à la dépression sur les personnes dépressives. On pourra aussi être intéressé à évaluer quel sera l’effet, chez les fumeurs, d’un conçue pour prévenir l’initiation des jeunes au tabac. On pourra aussi vouloir évaluer l’effet d’une publicité pour prévenir le VIH sur les personnes qui ont déjà contracté l’infection.

La question relève des effets pervers possibles a été abordée ailleurs sur pubsociale.com. C’est un sujet relevant de l’éthique, bien entendu. Mais à l’époque des réseaux sociaux, elle revêt aussi un intérêt pratique pour tout promoteur de publicité sociale : choisir trop étroitement le public qu’on souhaite rejoindre empêche de détecter d’éventuelles conséquences fâcheuses chez d’autres groupes qui seront exposés.

En conclusion : le prétest, un investissement judicieux.

Le prétest, on le voit, n’est jamais une garantie. Mais, tout comme la bouée sur le navire ou la carte routière dans le coffre à gants, sa présence peut se révéler fort utile lorsque les choses tournent mal. Réduire son utilité à une étape d’approbation de type binaire, au processus déterminant uniquement qu’un projet « passe » ou « ne passe pas » la rampe, prive les concepteurs de publicité sociale d’éléments importants pour le succès de leur démarche.

Sources citées

Kinder, D. R. (2007). Curmudgeonly advice. Journal of Communication, 57(1), 155-162.

McCombs, M., & Estrada, G. (1997). The news media and the pictures in our heads. In S. Iyengar & R. Reeves (Eds.), Do the media govern ? (pp. 237-247). Thousand Oaks, USA: Sage publications.

Noelle-Neumann, E. (1993). The spiral of silence : public opinion, our social skin (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.